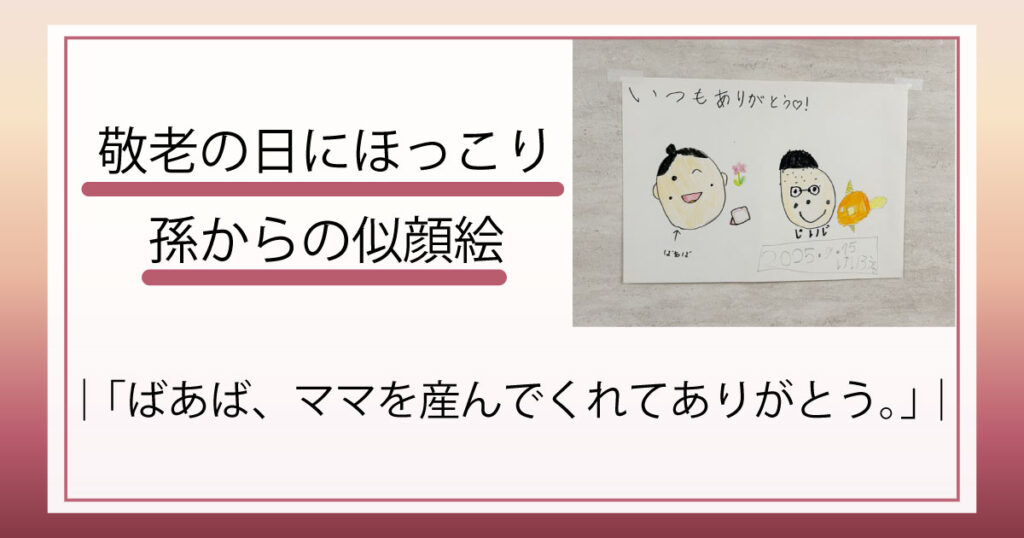

敬老の日、孫たちから届いた手作りの似顔絵。かわいい顔に描かれたその一枚を見て、胸がじんわり温かくなりました。年を重ねると「終活」という言葉が身近になりますが、物の整理だけでなく「心の整理」も大切だと私は感じています。今日は私の思い出と、最近学んだ“自分を癒す”終活について書きます。

敬老の日の小さな幸せ

孫たちの笑顔と一緒に届いた似顔絵。丁寧に色を塗って時間をかけて作ってくれたその気持ちが、何よりのプレゼントです。孫に「ありがとう」と伝えると、孫たちも嬉しそうに笑います。手作りのものはいつの時代も最高ですね。

「長生きしてね」は昔の合言葉?

昔は敬老の日に「長生きしてね」と声をかけるのが当たり前でした。最近はあまり聞かれない気がします。それは「健康寿命」や「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちが背景にあるのかもしれません。確かに介護や認知症への不安があるから、あえて「長生き」を祝わない場面も増えているのでしょう。

でも私は思うのです。健康で長生きしたいと願う人は、それだけで幸せな人。寿命の長さだけでなく、どんな心持ちで日々を過ごすかが大切だと。

私が言ってほしい言葉 — 「ばあば、ママを産んでくれてありがとう」

敬老の日に何と言われると嬉しいかと聞かれたら、私は迷わずこう答えます。「ばあば、ママを産んでくれてありがとう。」この言葉には、私の家族がいて今があるという感謝と幸せが全部詰まっています。もちろんまだ幼い孫がこう言えるわけではありませんが、心の中でそれを感じられるだけで満たされます。

母との確執と、後からわかること

私の母は10年前に他界しました。母は幼くして母(私の祖母)を亡くし、弟を育てながら苦労して生きてきました。結婚後も貧しさや介護に追われ、心休まる日が少なかったようです。

母は、父、舅、姑への不満を延々と幼い私になげかけました。

言ってることは正しいけど、もう少し上手に周りの人と付き合ったら、助けてくれる人がいたんじゃないかな?そんな母と私は折り合いが悪く、若い頃は早く家を出たくてたまりませんでした。

それでも、母の人生には兄の助けや、孫たちの存在など、最後に感じた安らぎもあったはずです。なのに母は「最後まで苦労の多い人生だった」と言いながら、86歳で他界しました。

体調不良が教えてくれたこと:自律神経と「許す」こと

先月、私は自律神経の不調(頭痛・めまい・吐き気・高血圧、薬疹など)で3週間寝込む経験をしました。回復をめざしていろいろな本を読み、自分のストレスの原因を見つめ直したところ、小林正観さんの著作に触れ、「人を許せない心」が自分の身体に影響を与えていることに気づきました。

母へのわだかまり、兄の精神病や暴言に対する感情――それらを抱え続けることで自分の自律神経が乱れていたと理解したのです。母については、亡くなってから10年経っても、心の中で許せていなかった自分に気づきました。

私は、初めて、会ったことのない母方の祖母に向かって「母を産んでくれてありがとう」と手を合わせました。すると、自分の中の重さが少しずつ和らいでいくのを感じました。

終活に「心の整理」を取り入れる

終活というと遺品整理やエンディングノートの準備を思い浮かべがちですが、心の整理も同じくらい大切です。具体的には:

- 過去の出来事を改めて振り返る(良い面を探す)

- 感謝の言葉を声に出す、あるいは手紙に書く

- 許せない人がいるなら、少しづつ手放す作業を行う

- 自分の想いを家族に伝えておく(簡単なメモでも良い)

こうした内面の整理は、自律神経を整え、穏やかな老後につながります。

私がこれから続けること

私はこれから、毎日少しでも笑顔で過ごすこと、周りの人に感謝を伝えることを続けていきます。そして最期に「自分の人生は楽しかった」と言って旅立てるように、心の終活を進めていきたいと思います。

まとめ

孫の似顔絵が教えてくれたこと――それは、形のある贈り物よりも「気持ち」が何よりも価値があるということ。敬老の日をきっかけに、物の整理だけでなく、心の整理=“心の終活”も始めてみませんか?小さな感謝の習慣が、あなたの毎日を確実に変えてくれます。

拙い文章を最後までお読みいただき、ありがとうございました。皆さまにもたくさんの幸が降り注ぎますように。